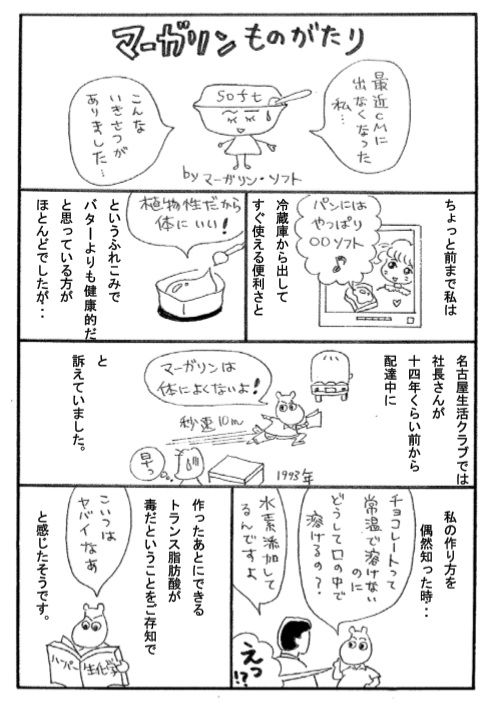

食品でコレを気をつけてほしい①

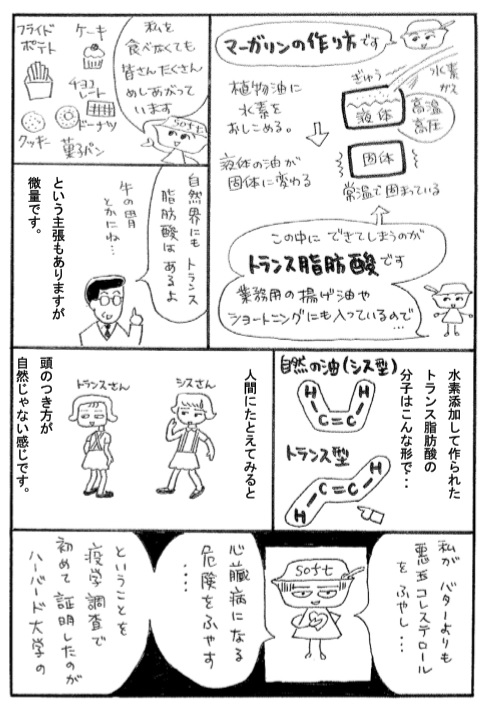

トランス脂肪酸

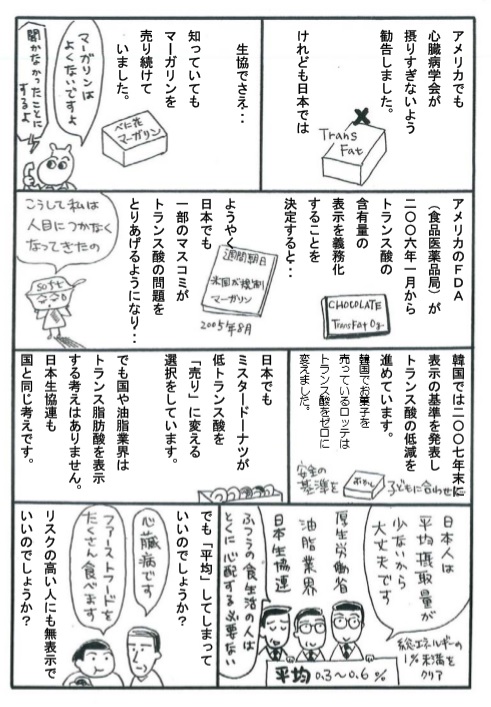

トランス脂肪酸はマーガリンだけでなく、ショートニング、硬化油(カレールゥなどに使われる豚脂や揚げ油)などに含まれています。

バターなどに含まれる自然由来のトランス脂肪酸はこれらの工業的に作られるトランス脂肪酸とは別で考えるべきというのが現在の見解です。

また、最新の情報では、トランス脂肪酸は、冠動脈疾患(心筋梗塞につながる)のリスクを高める事が知られていて、世界中で年に50万人が余計に死亡していると推計されています (WHO)。

- アメリカ

- 2018年6月から原則禁止

- WHO

- 2023年までに排除

トランス脂肪酸について知ろう

冠状動脈疾患のステント治療を行った患者の中には、薬を飲み続けているにも関わらず再発する患者がいる。

その原因を突き止めるために、神戸大学の石田達郎先生は追跡研究を行った。

Elevated Serum Elaidic Acid Predicts Risk of Repeat Revascularization After Percutaneous Coronary Intervention in Japan

Circulation Journal Vol.83,May 2019 神戸大学・石田達郎ら

内容

112人の術後の患者を対象に2年間追跡した。

血清中のLDL、中性脂肪、エライジン酸(トランス脂肪酸の1種)、薬の種類、ステント治療の種類、年齢、性別、体重、その他の病気(メタボリックシンドローム、高血圧、脂質異常症など)などの項目を調査した。

結果

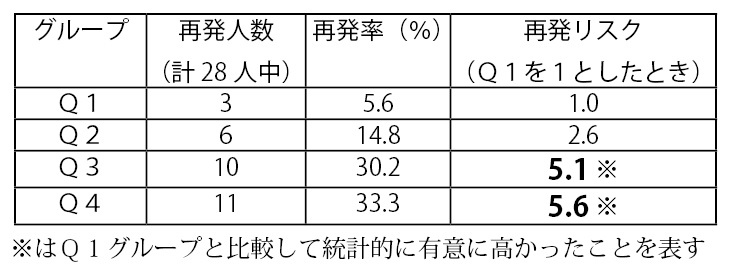

表をご覧ください。

表をご覧ください。

Q1~Q4グループ分けは血清中のエライジン酸濃度で4グループ分けている。Q1が一番低く、Q4が一番高いグループである。

再発リスクはQ1グループと比較して、Q3グループ、Q4グループともに統計的に有意に高かった。

実際の再発人数として見てみても、100人当たりに換算するとQ3、Q4グループは30人以上の再発という結果だった。

これらの結果は、他の要因(コレステロールやステント治療の種類の違い)を補正しても、エライジン酸濃度が高いグループ(Q4)が統計的に有意に再発リスクが高かった。

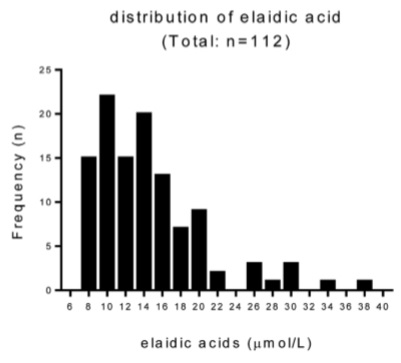

グラフは患者112人の血清中のエライジン酸濃度の分布。

平均してしまうと、10~16nmol/L当りになるが、30を超える人もいる。

このように、人によって食生活にバラつきがあることがわかる。

解説

術後、その人にあった薬を飲んでいたのにも関わらず、再発してしまった原因として考えられたのが、トランス脂肪酸だったという恐ろしい結果です。

トランス脂肪酸の多い食生活は心血管病のリスクと隣合わせです。

年間トランス脂肪酸による死亡者数は50万人以上といわれているほどなのです。

食品でコレを気をつけてほしい②

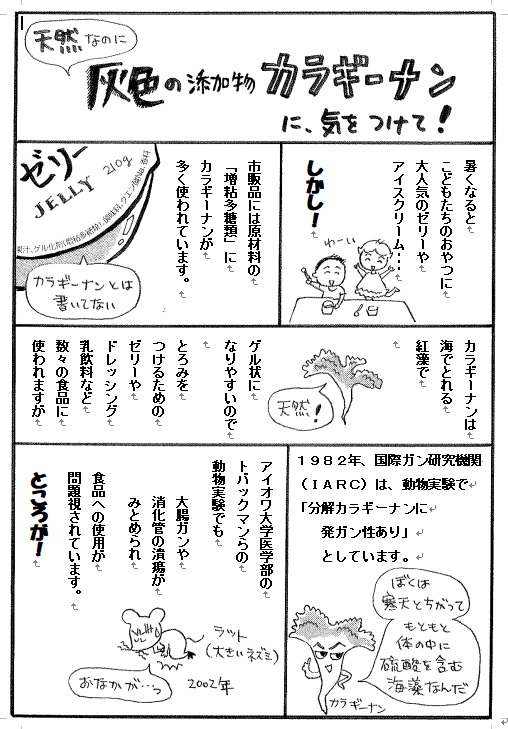

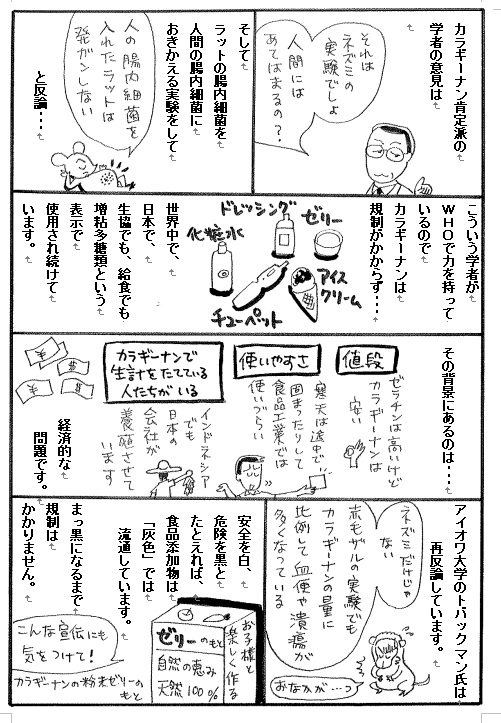

カラギーナン

カラギーナン・・・天然に存在する海藻から抽出され、とろみをつけたゼリーを固めたりするために「増粘多糖類」としてたくさん使われています。

カラギーナンの分解物が国際ガン研究機関で発がん性グループ2B(動物では発がん、ヒトでは不明)に分類されています。

腸内で分解された分解カラギーナンに発がん性がある、という研究に対し、これまで、ヒトにはカラギーナンを分解できる腸内細菌がいないのでヒト発がん性は不明とされてきましたが、最近の研究でカラギーナンを分解する腸内細菌が見つかり、ますます発がん性が疑わしくなってきました。

天然=安全ではありませんね。

食品でコレを気をつけてほしい③

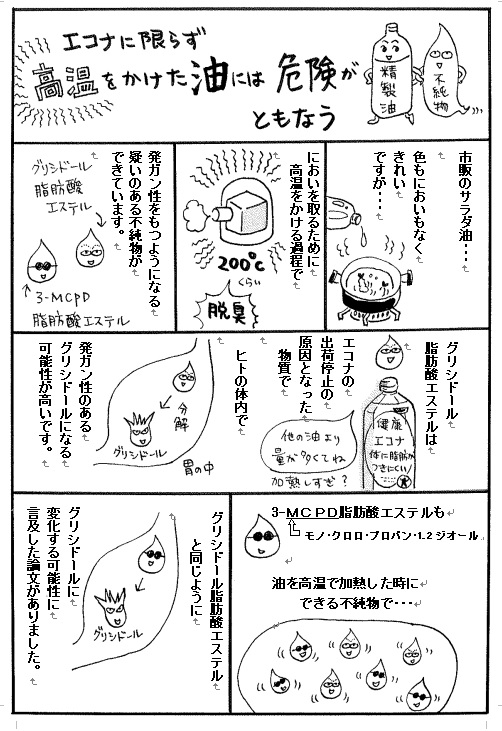

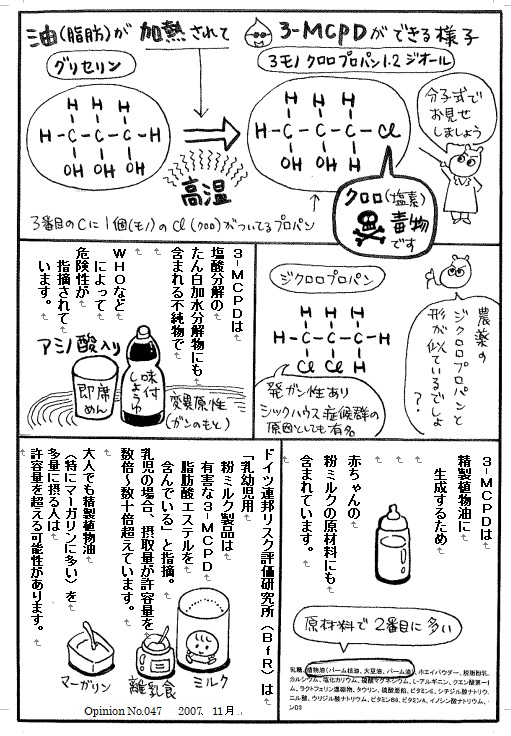

パーム油

名古屋生活クラブがパーム油に着目したきっかけは、2016年5月に欧州食品 安全機関(EFSA)が公表した「植物油類及び食品中の加工汚染物質類のリスク評価」でした。

そして、各国が低減化に向けて動き始め、特にイタリアではすぐにコープがパームフリー商品の開発に取り組みました。

これを受けて、名古屋生活クラブでもわっぱんにショートニングを使わないパンを作れないかとお話したり、勉強会をしたりしてパームフリーのパンが実現しました。

また、パン粉の取扱いも見直しました。

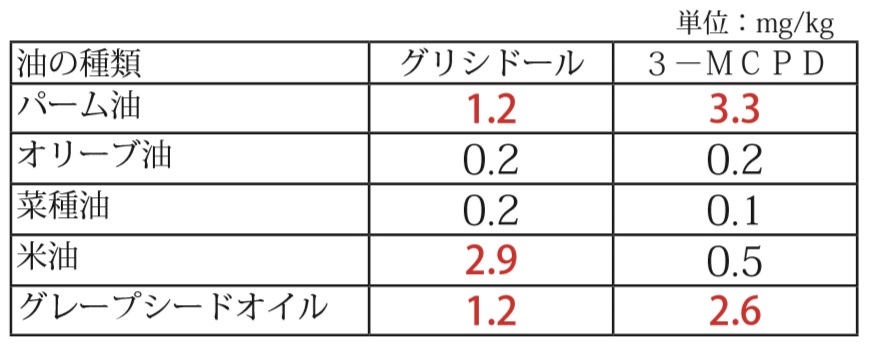

(出展: 食品中の3-MCPD脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの含有実態調査の結果について(平成24、25年度) (平成26年12月17日 農林水産省消費・安全局))

パーム油だけでなく、米油、グレープシードオイルにも多く含まれていることがわかります。

また、パーム油は世界で作られる油の約25%を占め、安価であることから、様々な食品に使われています。

現在では、低トランス脂肪酸をうたうマーガリンの原料油としてパーム油が使われるようになっています。

トランス脂肪酸が減っても、パーム油に発がん物質が含まれていては、問題が移っただけのように思いませんか。

腸活をすることが健康への近道?

- 自閉症

- アレルギー

- 自己免疫疾患(喘息 多発性硬化症・関節リウマチ)

- 肥満

- 2型糖尿病

- 脳卒中

- 心臓病

- 動脈硬化

- 神経難病

- 慢性肝臓・腎臓病

- など

つまり、私たちの健康は腸内細菌次第かもしれないんです。

農薬や添加物が気になる人、まずは腸活が大事ってこと知ってください。

腸内細菌の種類自体は産まれたときから子供(5歳ぐらいまで)の間に決まってしまいます。

子供のうちに自然と触れ合ったり、いろんな食品を摂ったりといった様々な経験が将来につながるということですね。

しかし、諦めるのはまだ早いです。

いま、自分が持っている腸内細菌の中で、どの種類を優位にするかというのはあなた次第。

発酵食品の様々な乳酸菌や食物繊維の多い食事は、善玉菌を優位にしてくれます。

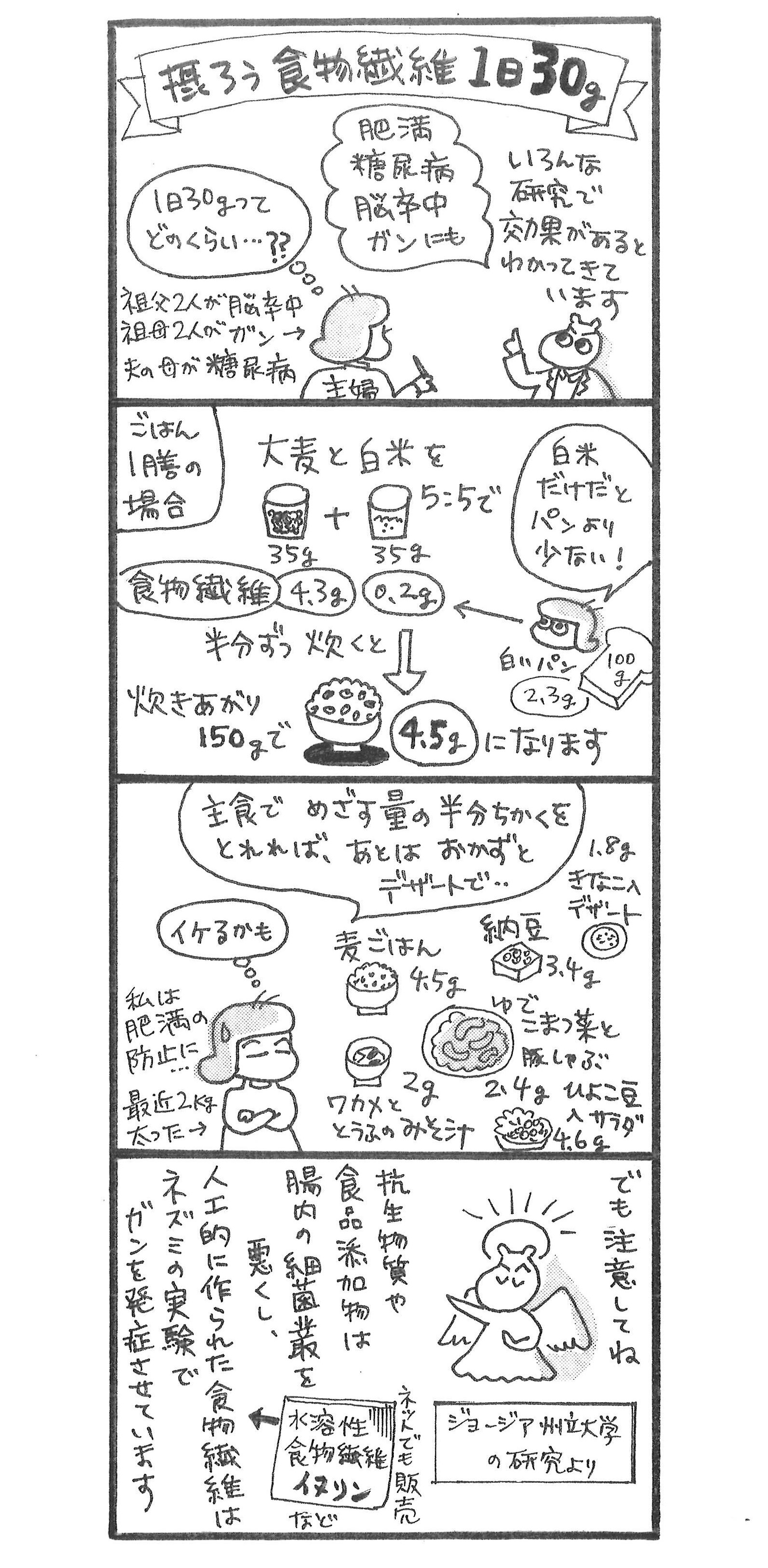

WHOがまとめた研究結果より”25~29g/日の摂取で総死亡率、罹患率が減少 多く摂れば摂るほど減少する”

WHOがガイドラインを出すためにまとめた研究について、2019年1月The Lancet(医学雑誌)に最新情報が掲載されました。

こちらによると、全世界中で食物繊維は20g以下しか取れていない。

25~29g/日の食物繊維の摂取量で、病気による死亡率、罹患率、それらが15~30%減少するというのははっきりしている。(血糖、血圧、コレステロールの低下にも効果あり)

また、これ以上の摂取量になれば、比例して効果が高いだろうとも書かれています。

もう一つ重要なのは、この食物繊維の効果は、自然に食品に含まれているもの。合成や抽出され後から付け加えるものではない、ということです。

注意点:但し鉄・ミネラル不足の方は食物繊維の摂りすぎはよくないかもと書かれています。

以上から、やはり名古屋生活クラブでは「摂ろう食物繊維1日30g」が目標です。

これは容易なことではありませんが、できるだけ意識してほしいと思っています。

- 麦ご飯

- 全粒粉を使ったパンやパスタ

- 豆類

- 海藻

- きのこ

- 根菜(さつまいも、ごぼう、長芋)

- 果物(りんご、バナナなど)

共生細菌について知ろう

Instagram

Instagram Facebook

Facebook